【要約】

日本の主食用米の作付面積や備蓄量が減少するなか、価格の高騰と供給の不安定さが課題となっています。

後藤ひとしは、飼料用米からの転換・備蓄体制の拡充・増産計画・時限的な輸入といった具体的な政策を通じて、米の価格安定・供給確保・自給率の向上を実現し、持続可能な食料政策を推進していきます。

日本のコメ政策、いま何が必要か

価格高騰と備蓄不足の現状を見据えて

■ 現在の課題

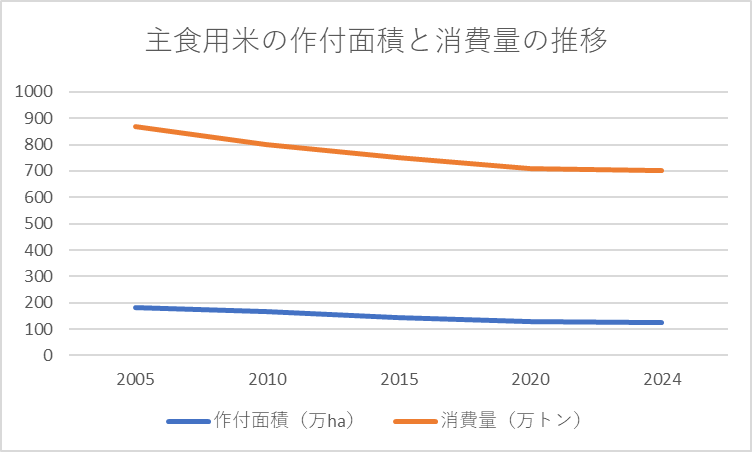

この20年で、主食用米の作付面積は約3割減少し、全国で125万ヘクタールとなりました。

消費量は約700万トンで、生産量もこれに合わせて調整されています。

一方、加工用米飯(約44万トン)、飼料用米(約76万トン)、酒米(約8万トン)などの多様な需要が存在しています。

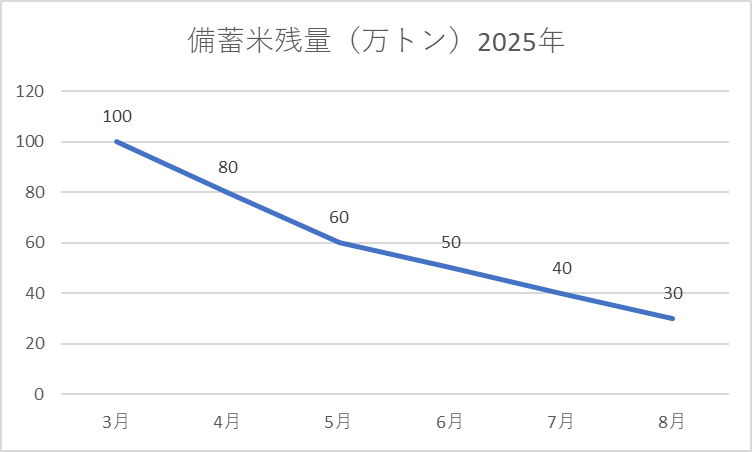

また、備蓄用米は年間100万トンとされていますが、2025年3月〜5月にかけて40万トンが放出され、6〜8月にも毎月10万トンずつ追加放出される予定です。

このままでは8月末時点で、備蓄米が30万トンにまで減少する見込みです。

■ いま、なぜ増産が進まないのか

今年すでに田植えが始まっていますが、種もみ(苗)の不足により、作付けが思うように進まない地域も出ています。

農林水産省の見込みでは「供給量は足りている」とされていますが、実際には流通現場での目詰まりが起きています。

本格的な増産体制を、昨年末時点から準備していなかったことが、現場の混乱につながっています。

■ 今後の対応方針

後藤ひとしは、以下の対応を提案します。

- 飼料用米の水田の一部を主食用米へ転換

→ 最大で年間70万トンの主食用米を追加生産(国内消費の約1割に相当) - 主食用米の作付面積を2割拡大(来年以降)

→ 年間850万トン体制への移行を目指す - 備蓄体制の強化

→ 備蓄米を100万トンから200万トンに倍増

→ 保管料は年100億円→200億円に増加するが、

ミニマムアクセス米(MA米)77万トンのうち50万トンを飼料用として売却すれば、最大300億円の財源が必要。それを活用し財源の確保が可能。 - 措置としての米輸入(1年限定)

→ カリフォルニア米を10〜20万トン、ミニマムアクセス枠として調達(ただし供給の即応性は不透明)

→ 政府米として管理するため、売り渡し価格が備蓄米と同様、政府が設定可能。

小売価格の一時的な安定化がはかられる。(想定5kg=約3000円程度+α)

■ 米産業の未来に向けて

こうした施策を通じて、米価の安定・備蓄の確保・輸出推進・自給率向上といった課題に実効性ある形で取り組むことが、日本の農業を強く持続可能な産業にする第一歩です。

今こそ、日本のコメ政策を再構築すべき時です。

この記事へのコメントはありません。